[横浜の通船・ラインボート ]

2025年06月24日

「舟」と「船」はどう違う?知って楽しい漢字のルーツと船の数え方

はじめに

いつもポートサービスのブログを読んでくださり、ありがとうございます。株式会社ポートサービスでは、現在11隻の小型船舶が東京湾・横浜港を中心に活躍しています。オフィスの窓からは、横浜の海を行き交うさまざまな船を眺めることができ、身近に船の存在があります。今回は、そんな船にまつわる漢字のルーツを深掘りしたいと思います。

舟と船、どっちを使う?

舟の成り立ち

「舟」は丸太をくりぬいた丸木舟の形がそのまま文字になったといわれています。丸木舟は日本の歴史においても縄文時代から使われていたことが出土品などから確認されています。「舟」は小さく人力で動かすことができる船を指し、言わば“ふね”の元祖です。

船の成り立ち

船は「セン」という読みが「くりぬく」という意味の文字と関係があり、舟と同じように丸木舟がもとになっています。

「㕣」は低い場所に流れる川を表し、この二つが組み合わさることで「川を下る舟」や「川につき進む船」という意味が生まれました。古典的には、「水の流れに沿って進む舟」とされ、水のルートに従うイメージがあります。船は小型から大型の船を指し、最も広く使われています。

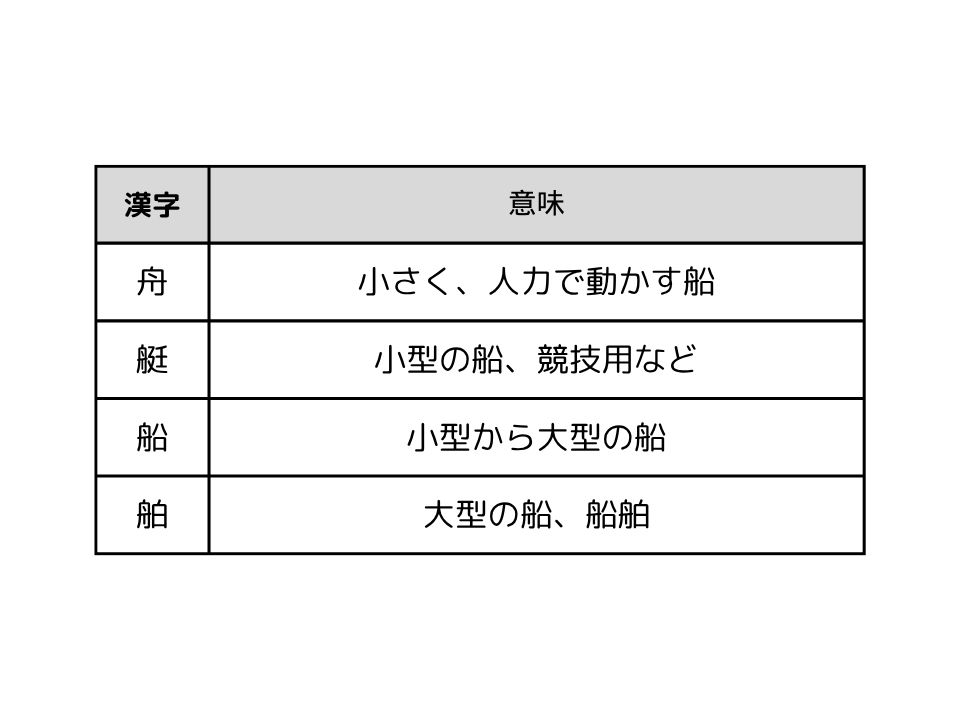

船を表す他の漢字

船を表す漢字には、他にも艇や舶などがあり、それぞれ異なる種類や大きさの船を指します。船舶のように重ねて使うことで、小さな船から大きな船まで指しているのですね。

船の数え方いろいろ

さて、以前のブログでもご紹介したことがありますが、船を数える際には、さまざまな助数詞が使われます。ここでは10個の助数詞を紹介します。

1. 艘(そう)

- 小型から中型の船を数える際に使われます。例えば、遊覧船やヨットなど。

2. 隻(せき)

- 大型船、特にタンカーや貨物船などに使われることが多いですが、小舟にも使われることがあります。

3. 艇(てい)

- 小型のボートやヨット、競技用のボートなどに使われます。艇は競艇やスポーツ用の船にも使われます。

4. 艦(かん)

- 軍艦や護衛艦といった軍用船に使われます。

5. 葉(よう)

- 小舟を表す文学的表現として使われます。水面に浮かぶ木の葉に喩えた表現です。

6. 本(ほん)

- 丸木舟や特定の伝統的な船を数える際に使われます。

7. 枚(まい)

- 平たい板の形状の筏を数える際に使われます。

8. 台(だい)

- 筏を数える際の一部として使われます。

9. 床(とこ・しょう)

- 筏を数える際の別の単位として使われます。

10. 帆(はん・ほ)

- 帆掛け船が帆を張った状態を表す際に使われます。

これらの助数詞は、一般的には上記の使い方が多いですが、状況によって使い分けられます。ベテランの船員さんに聞いた話では、「一杯二杯」と数えることもあるようです。

おわりに

船の起源は人類の文明の始まりとほぼ同時期とされています。とりわけ日本では縄文時代(約1万3千年前〜紀元前300年頃)の遺跡から多くの丸木舟が出土しており、船は人類最古の交通手段と言っても過言ではありません。

乗り物の中でもトップクラスの歴史を持つ船だけに、数え方や漢字の成り立ちにも沢山の歴史がありました。船を見かけたら、「どんなふうに数えるんだろう?」と考えてみるのも楽しそうですね!今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

ポートサービスの公式アカウントでは交通船や横浜の魅力を発信中!

💁♀️ブログ

💁♀️YouTube

参考文献

舟と船、港の漢字の由来 | 海と船なるほど豆事典 - 日本海事広報協会

舟 - Wikipedia

「船」という漢字の意味・成り立ち・読み方・画数・部首を学習