[横浜の通船・ラインボート ]

2025年08月19日

ショートスプライスでロープを繋ぐ──港の安全を守る職人技【ロープワーク】

はじめに

いつもポートサービスのブログを読んでくださり、ありがとうございます。

船の仕事と聞いて、どんな作業を思い浮かべますか?──ほとんどの方が操船を思い浮かべるかもしれません。しかし、はたらく船の現場では、船を操縦するだけでなく、さまざまな準備や段取りも必要となります。

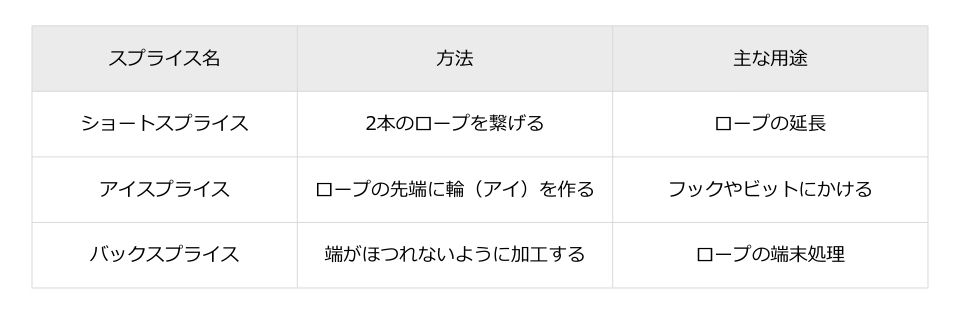

今回のブログでは、その中でも職人技が光るロープの準備、『スプライス』をご紹介したいと思います。

ロープのなりたちと「スプライス」という技術

港で使われるロープは、何本もの繊維をより合わせて作られています。

その大きな構造単位を「ストランド」と呼び、ストランドが螺旋状に撚(よ)り合わさることで、強くしなやかなロープになります。

このロープをしっかりとつなぎ合わせたい時、単に結ぶだけでは結び目が大きくなったり、強度が落ちたりしてしまいます。

そこで使われるのが「スプライス」という技術です。スプライスとは、ロープの撚り(より)をほどき、互いに編み込むことで、2本のロープや同じロープの異なる部分をしっかり繋ぐ作業のこと。接合部は非常に強く、半永久的な結合が可能です。

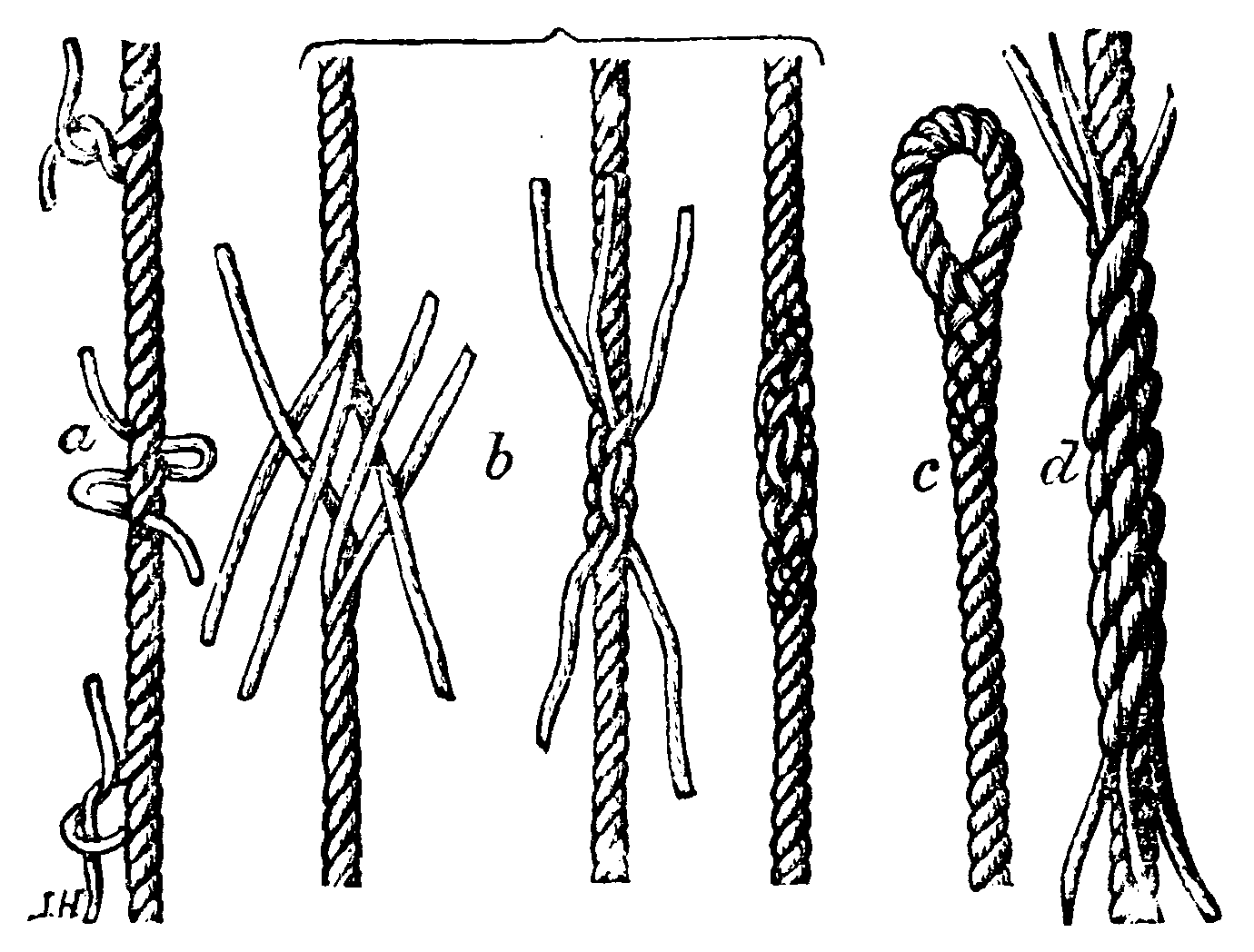

▲By NH - Nordisk familjebok, "splits", from runeberg.org, Public Domain, Link

▲By NH - Nordisk familjebok, "splits", from runeberg.org, Public Domain, Linkはたらく船の現場において、ロープはなくてはならない存在です。今回のロープがどんな作業に使われているかというと、次項で紹介するつなとりの現場です。

ロープが安全な係留の要!つなとりとは

「つなとり」とは正式には繋離(けいり)作業と呼ばれています。

これは、大型船舶が港に入ったり出たりする際に行われる重要な作業で、主に2つの工程があります。

綱取り作業

入港する船が岸壁に接岸する際、船から伸ばされた係留ロープを岸壁のビット(係船柱)に固定する作業。

綱放し作業

出港する船が離岸する際、係留ロープをビットから外し、船に返す作業。

実際の現場では、ポートサービスの作業船が大型船と岸壁やブイの間を行き来し、係留ロープの受け渡しを行います。

大型船のロープは太くて重く、海の上では潮や風も影響するため、安全に扱うには熟練の技術とチームワークが欠かせません。

▲大型船に接近して「つなとり」をするボートの活躍をぜひご覧ください。

なぜロープを繋ぐ必要があったの?

通常だと、本船(作業対象となる大型船)の係留ロープは、ポートサービスのボートが受け取り、直接岸壁へと手渡します。しかし、この日の現場は浅瀬の広がる岸壁。通常のように船をギリギリまで寄せることができないため、係留ロープ(ヘッドライン)を投げて渡す必要がありました。その際の補助ロープとなったのが、今回のロープです。

しかし、手元のロープでは長さが足りない……。

そこで以前は救命浮環用として使っていたロープ2本をスプライスで繋ぎ、1本の長いロープとして活用することになりました。

このとき使った技が、8ロープ(8本撚り)のショートスプライス。前項で紹介したロープを延長するための技術です。

ここからは作業の写真と共に見ていきましょう。

▲船長自らが撚りをほぐし、一本一本のストランドを丁寧に編み込みます。

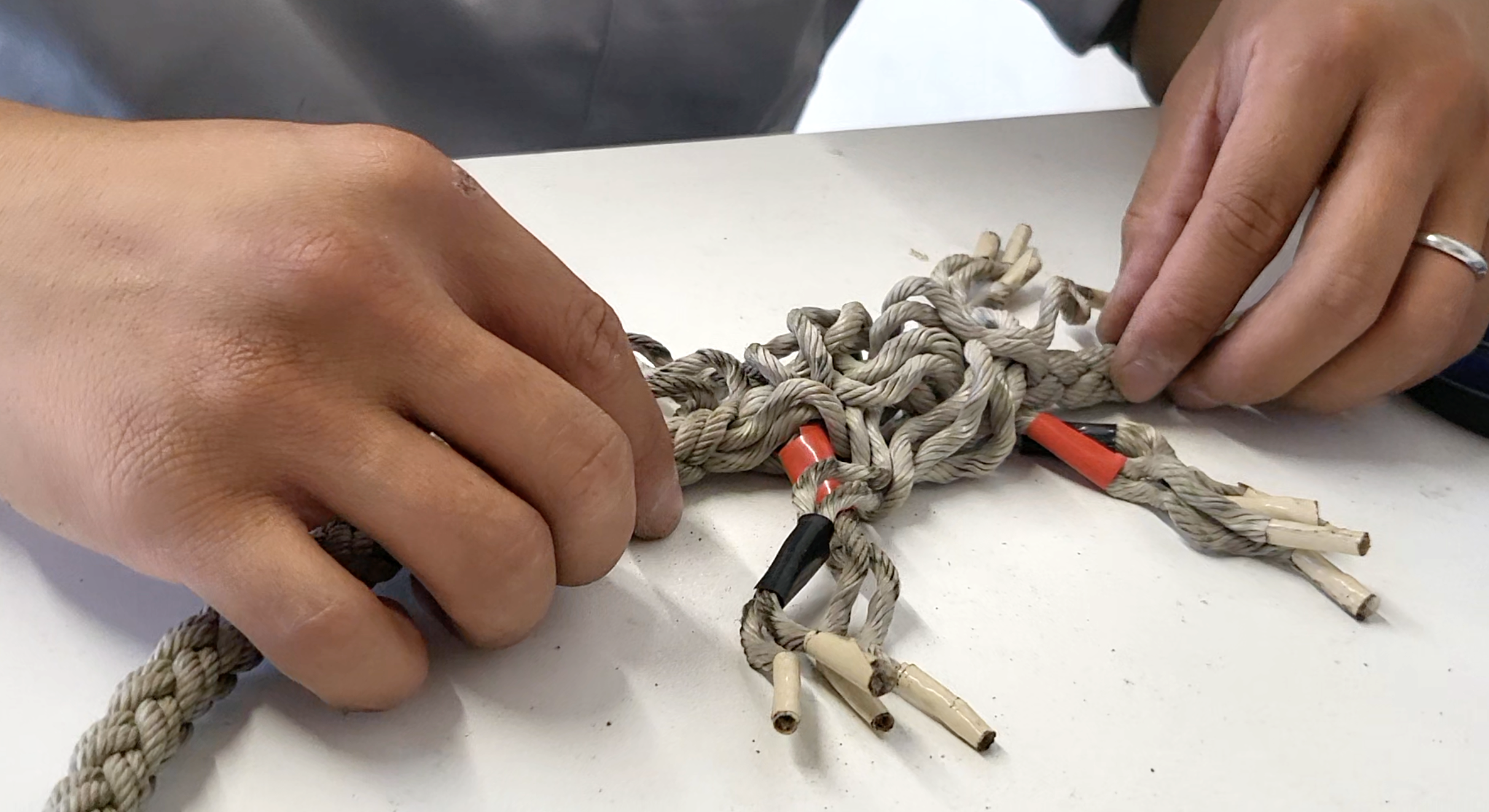

▲船長自らが撚りをほぐし、一本一本のストランドを丁寧に編み込みます。 ▲ストランドの端にカラーテープを貼って識別。編み間違いを防ぐ。

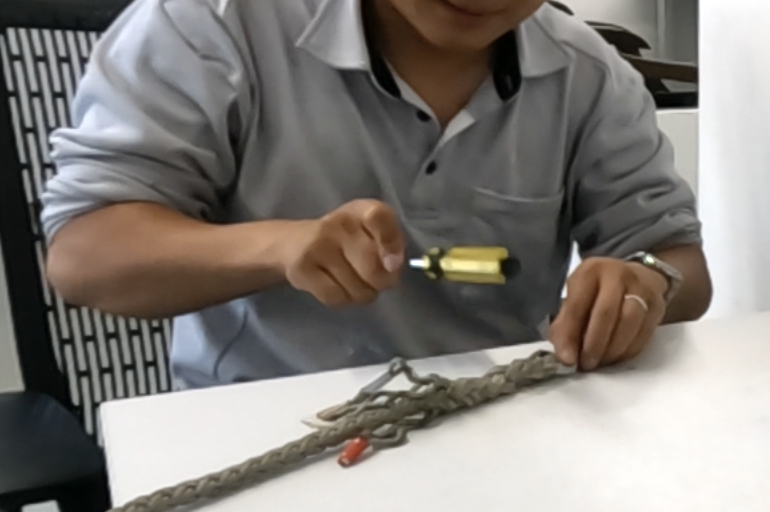

▲ストランドの端にカラーテープを貼って識別。編み間違いを防ぐ。 ▲最後は木槌などで叩き、撚りを締めていく。事務所内にトントントンという音が響く。

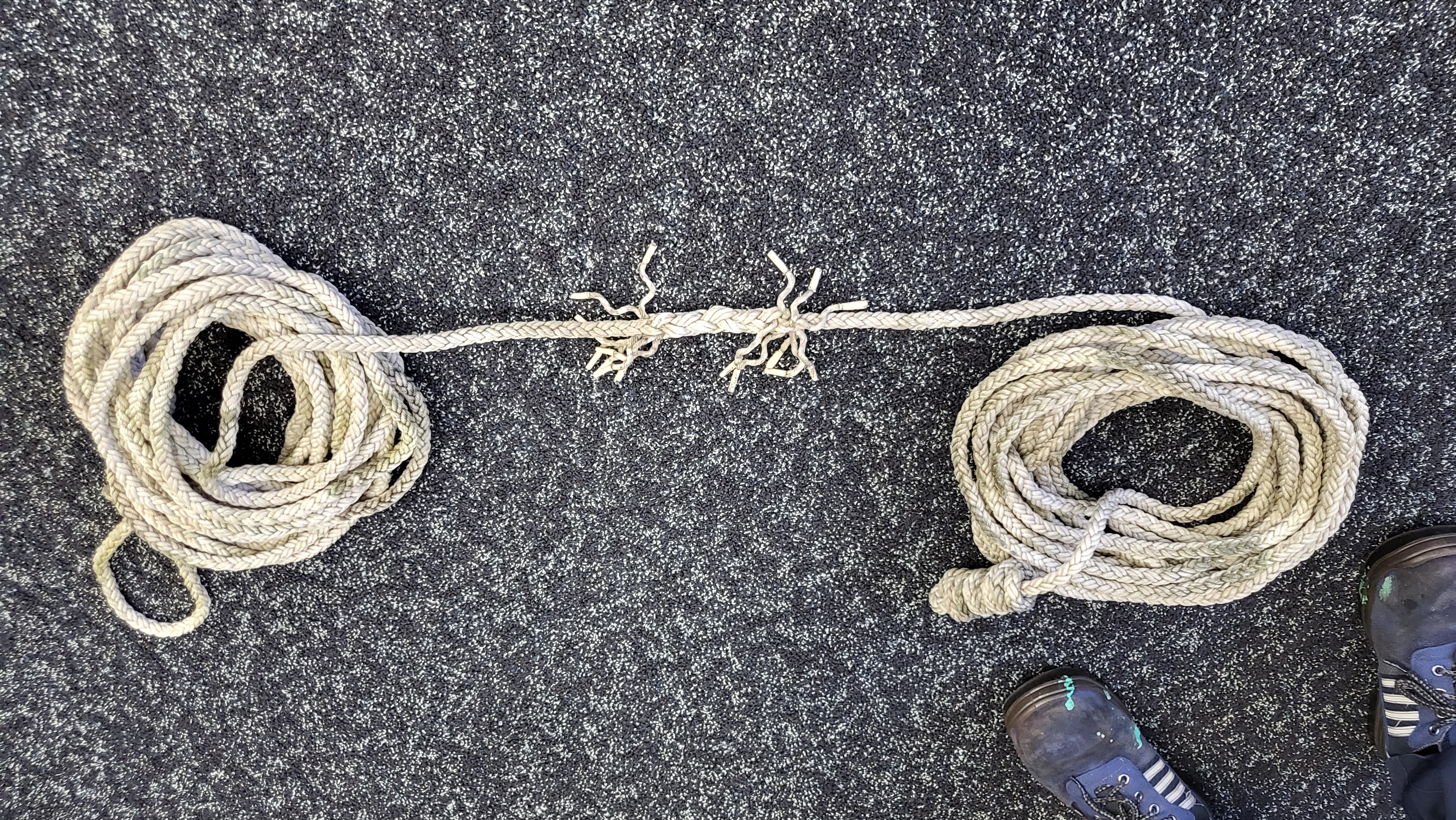

▲最後は木槌などで叩き、撚りを締めていく。事務所内にトントントンという音が響く。 ▲左側と右側のロープがスプライスで1本に繋がれた。

▲左側と右側のロープがスプライスで1本に繋がれた。 ▲もとのロープと同じように編み込まれて、無事完成。──まさに職人技!

▲もとのロープと同じように編み込まれて、無事完成。──まさに職人技!今回登場したロープは、もともとは救命浮環に使われていたもので、それぞれが最低でも15mの長さがありました。つまり、スプライスでつなぎ合わせた結果、30mものロープが新たに生まれたことになります。

無事に1本の長いロープが完成し、現場での作業に向けた準備がしっかりと整いました。

おわりに

今回のロープは長年使われていたため撚りのクセが強く、船長も苦悶の表情を浮かべるほどの手間のかかる作業となりました。普段はあまり目にすることのない準備作業ですが、港の安全はこうした地道な積み重ねで守られています。

これからもポートサービスは、東京湾への大型船の安全な入出港をしっかり支えてまいります。今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

ポートサービスの公式アカウントでは交通船や横浜の魅力を発信中!

💁♀️ブログ

💁♀️YouTube

参考文献

ロープのイラスト(NH)

アイスプライスの活用方法

ロープスプライシング(Wikipedia)